このページをご覧になっている方は、「春」に外壁塗装をしようかどうか迷っているのではないでしょうか。

実は、春は外壁塗装において最も人気な季節だと言われていおります。では、なぜ春に外壁塗装をする方が多いのでしょうか?

今回は外壁塗装をいつすべきか悩んでいる方へ向けて、なぜ「春」に外壁塗装をする方が多いのかを詳しく解説いたします。春が外壁塗装において人気の季節と言われている理由から、春に塗装する際のメリットやデメリットについて、春に外壁塗装をする際のポイントをご紹介していきますので、計画を立てる際の参考にされてください。

1.外壁塗装を春にする人が多いのはなぜ?

3月頃から梅雨前までの春は、最も塗装工事の依頼件数が多い時期のひとつです。では、なぜ春に外壁塗装をする人が多いのでしょうか。

そもそも、塗装は湿度が85%以上になっている日や気温5℃以下の寒い日、雨や雪が降っている日には、塗料がうまく乾燥せず不具合が生じてしまう恐れがあるため、工事は行なえません。もちろん、その条件さえ守っていればどの季節でも問題なく塗装は行えるのですが、天候不良が続く時期は工期が長引いてしまう可能性が高くなります。そういった背景から、比較的気候が安定しており工事をスムーズに行える春に外壁塗装をする方が多くなっているのです。

また、春になると塗装業者の営業活動が本格的になることも理由として挙げられます。春になるとチラシやキャンペーン広告の出稿量も増え、「塗装シーズン到来」とアピールする業者も現れます。業界全体の動きが活発になれば当然塗装工事の受注件数も増えますので、春に外壁塗装をする方が多くなるのです。

2.春に外壁塗装を行なうメリット

では、春に外壁塗装をするとどのようなメリットがあるのでしょうか。

2-1.工事が進みやすく、日常生活への影響が少ない

まず、春に外壁塗装をする最大のメリットは、天候が比較的安定しているため工事が予定通りに進行しやすく、日常生活への影響が少ないことがあげられます。

塗装工事は「湿度85%以上・気温5℃以下」「降雪・降雨」の場合にはできなくなるため、梅雨時期・天候が崩れやすい夏・台風が発生する秋・降雪の恐れがある冬などには工期が伸びてしまう可能性が高くなります。一方春は他の季節に比べても急に天候が崩れることが少なく、当初の予定通りに工事を進行できる可能性が高くなります。

塗装工事中は足場に取り付けられた養生シートで家全体を覆うため、照明を点けなければ薄暗い状態が続きます。さらに工事中はどうしても物音や塗料のニオイなどが生じてしまうため、工事が長引くとストレスに感じてしまう方もいらっしゃいます。一方、春は工事が長引くことなく予定通りに進みやすいので、日常生活への影響が比較的少なくなると言えるでしょう。

2-2.工事中に窓を締めきっていても過ごしやすい

塗装工事中は、塗料がガラスやサッシなどに飛散するのを防ぐために窓を養生テープで塞ぎます。それに加えて家の周囲に立てられた足場にも飛散防止シートがかけられるため、工事が終わるまでは好きなときに換気をすることが難しくなります。自ずと室内の空気がこもり、蒸し暑くなってしまうこともあります。

とはいえ、春なら換気ができなくても室内温度が極端に上昇することもないため、比較的過ごしやすいと言えます。

※塗装業者によっては、換気できるようにしておきたい窓を指定すれば、養生テープを貼っていても開くように調節してくれる場合があります。工事前の営業担当者との打ち合わせの際などに、一度確認してみることをおすすめ致します。

2-3.普段よりお得に塗装できる可能性がある

外壁塗装に人気な季節である春には、数多くの塗装業者が営業活動に力を入れるようになります。塗装業者同士の競争が激しくなる時期ならではのメリットとして、期間限定のキャンペーンや割引の実施が増えてくることが挙げられます。

普段よりも安く塗装できたり、お得な特典がついてくる場合もありますので、塗装業者のチラシやホームページなどをこまめにチェックしてみることをおすすめします。※繁忙期なので逆に高くなる場合も考えられます。こまめにチェックしましょう。

3.春に外壁塗装を行なうデメリット

春に外壁塗装をするメリットは多いですが、デメリットもいくつか存在します。代表的なものを紹介させていただきます。

3-1.希望通りの日程で工事できない可能性もある

春は一年の中で最も塗装工事の件数が多い時期のひとつなので、当然のことながら塗装業者も繁忙期を迎えます。同時に何件もの現場を動かすような状態が常で、契約したとしても順番待ちが発生してしまう可能性があります。もちろん依頼する業者の状況次第ではありますが、早めに依頼しなければ希望通りの日程で工事することは難しくなるかもしれません。

3-2.春雨前線の影響で工事が長引いてしまうことがある

春は基本的に気候が安定しているため、いつでも問題なく塗装しやすい季節です。ただ、3月中旬から4月上旬ごろには春雨前線と呼ばれる停滞前線が発生し、雨が降り続ける場合があります。その期間には例外的に塗装工事がストップしてしまうことを留意されてください。

とはいえ、春雨前線が発生するのは通常であれば数日間程度にとどまるため、梅雨前線や秋雨前線のように長期間雨が降り続けることはありません。

4.春に外壁塗装をする際のポイント

ここまでの章で、春に外壁塗装を行なうメリットとデメリットを紹介してきました。それでは、実際に春に外壁塗装をすると決めた場合、どのような点に注意すればいいのでしょうか。ここでは、春に外壁塗装をする前に押さえておきたいポイントを2つご紹介します。

4-1.声をかけてくる業者が増えるため、慎重に業者選びをしましょう

春は塗装業界にとって最大のかき入れ時。チラシや広告の出稿量が増えて消費者の目に留まる機会が増えてくるというだけでなく、訪問販売業者の動きも活発になります。業者によっては営業マンにきついノルマを課しているところもあるため、忙しさから契約後の対応が雑になってしまったり、売上を増やすためにまだ不必要な工事まで勧めてくる場合もありえます。

中には未だに悪質な訪問販売業者も存在しており、「不当に高額な料金を請求されてしまう」「手抜き工事をされてしまう」などの事態まで発生しています。

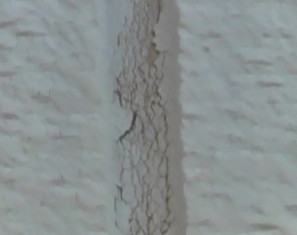

また、悪徳業者ではなかった場合でも、塗装工事は職人の腕や知識によって仕上がりの質が左右されてしまうことも考慮しておかなければなりません。塗料ごとの特徴や住まいの劣化状況を見極めて適切な方法で塗装しなければ、後々に不具合が生じてしまう場合があります。声をかけてくる業者が増える春だからこそ、業者選びは慎重に行ないましょう。

4-2.希望の日程で工事したい場合は早めに動き始める

塗装業者と契約するまでには「目ぼしい業者を何社かピックアップする」「住まいを診断してもらった上で見積もりをもらう」「どの業者に依頼するか決める」というフローに沿って進める必要があります。しかし春は塗装工事の数が増えてくるため、信頼できる業者ほど忙しくなります。スケジュールが埋まっていると打ち合わせの時間を確保することが難しくなったり、診断報告書や見積もりといった資料作成にも通常より時間を要してしまいます。その結果、最初に問い合わせてから契約するまで数週間もかかってしまう可能性があります。

また春は実際に塗装工事をする職人のスケジュールも埋まっている場合が多い為、状況によっては順番待ちが長引き、工事が夏頃までずれ込んでしまうこともあります。春に契約した場合は、希望の日程で工事するのが難しくなる可能性があることも考慮されてください。

もし春のうちに工事を終わらせてしまいたい場合は、早めに業者選びを進め、繁忙期が来る前には契約および工事日程の決定を済ませておくことをおすすめします。

5.【補足】春以外の季節に外壁塗装をするのはどうなの?

ここまでの内容で、春は塗装工事で人気のシーズンだと紹介してきました。それでは、春以外の季節に外壁塗装をすることはできないのでしょうか。

結論から言えば、外壁塗装は「湿度85%以上、気温5℃以下」「降雪・降雨」のとき以外は問題なく行なえます。そのため基本的には愛知県に関しては「塗装ができない季節」というものはありません。ただ、気温が5℃以下になることが多い時期や、雨が長期間降り続ける梅雨時期などは工事が長引く可能性が高くなるので注意が必要です。

参考までに、春以外の季節に外壁塗装を行なう場合のメリット・デメリットをまとめました。ぜひご参考にされてください。

| 季節 | メリット | デメリット |

| 梅雨 | ・閑散期なので、お得なキャンペーンが受けられる可能性がある。 | ・雨の日は塗料が流されてしまい工事ができないため、工期が長引く可能性が高い。 |

| 夏 | ・塗料が乾きやすいため工事が早く終わり、住まいが足場に覆われる期間が短くなる。・人気時期ではないため希望のスケジュールで工事できる可能性が高い。 | ・夕立が降ると工事が中断してしまう。・多くの業者が休みになるお盆が重なると、工期が長引いてしまう。 |

| 秋 | ・比較的気候が穏やかで、空気も乾燥しているため、春と同じくらい塗装工事がしやすい。 | ・台風が直撃すると工事ができないため、工期が長引く可能性がある。 |

| 冬 | ・そもそも窓を締め切っている季節であるため、養生テープを窓に貼っていても日常生活への影響が少ない。 | ・日照時間が短いため、他の季節よりも作業可能な時間が短くなってしまう。・気温が5℃を下回ったり、雪や霜が降ると工事ができなくなるため、工期が長引く可能性が高い。

・年末年始には塗装業者も休みに入るため、工事が中断する。 |

まとめ

本ブログでは、外壁塗装を春にするかどうか迷っている方へ向けて、「なぜ春に外壁塗装をする方が多いのか」「春に外壁塗装をするメリット・デメリットはあるのか」「春に外壁塗装をする場合はどんなことに注意すべきか」などの情報について詳しく解説してきました。

春は外壁塗装に人気の季節ですので、様々な業者の動きが活発になり、業界全体が繁忙期を迎えます。満足のいく塗装工事をするためには、早めに計画を立て、数多く存在する業者の中から信頼できるところを慎重に選ぶ必要があります。ぜひ、本記事で紹介したポイントを参考にされてください。